专业撤销,文科何往

从“文科无用论”屡登热搜,到"文科即服务业"的激烈论战,再到复旦大学缩减文科招生引发舆论震荡——在人工智能重构世界的今天,人文学科似乎正遭遇前所未有的生存危机。据统计,2019-2023的5年间,全国高校累计撤销了4000余个本科专业布点,其中2023年一年便创下了1670个专业布点被撤销的纪录,而这些被撤销的专业里,文科类占比高达51.47%。随着高校撤销专业数量的曝光,关于“文科无用论”的讨论也卷土重来,这场关于文科"衰败"的讨论,是否正在陷入非黑即白的认知陷阱?

文科“缩招”真相实为结构性调整

教育部数据显示,2022年理工农医类本科招生占比达52%,较2018年上升1.8个百分点;人文社科类占比48%,下降1.8个百分点。但进一步分析发现,人文社科类中仅管理学和经济学分别缩减2.63和0.68个百分点,文学、艺术学等其他人文社科专业招生占比均有提升。这表明所谓"文科缩招"实际集中在经管类专业,其他人文学科规模仍在扩大。

近年来,尽管专业撤销的数量逐年增加,截至2023年已达到1670个,但同时每年也有大量新专业不断涌现。2024年中央文件明确提出扩大理工农医类招生规模,以适应科技革命和产业变革需求。今年政府工作报告也强调"优质本科扩容",高校扩招计划明显向理工农医领域倾斜。这种调整反映了国家对人才结构的战略性引导。所以考生只需关注目标院校的专业动态,积极适应社会需求和发展变化,做好个人规划,便无需过分担心。

文科专业的就业前景依然光明

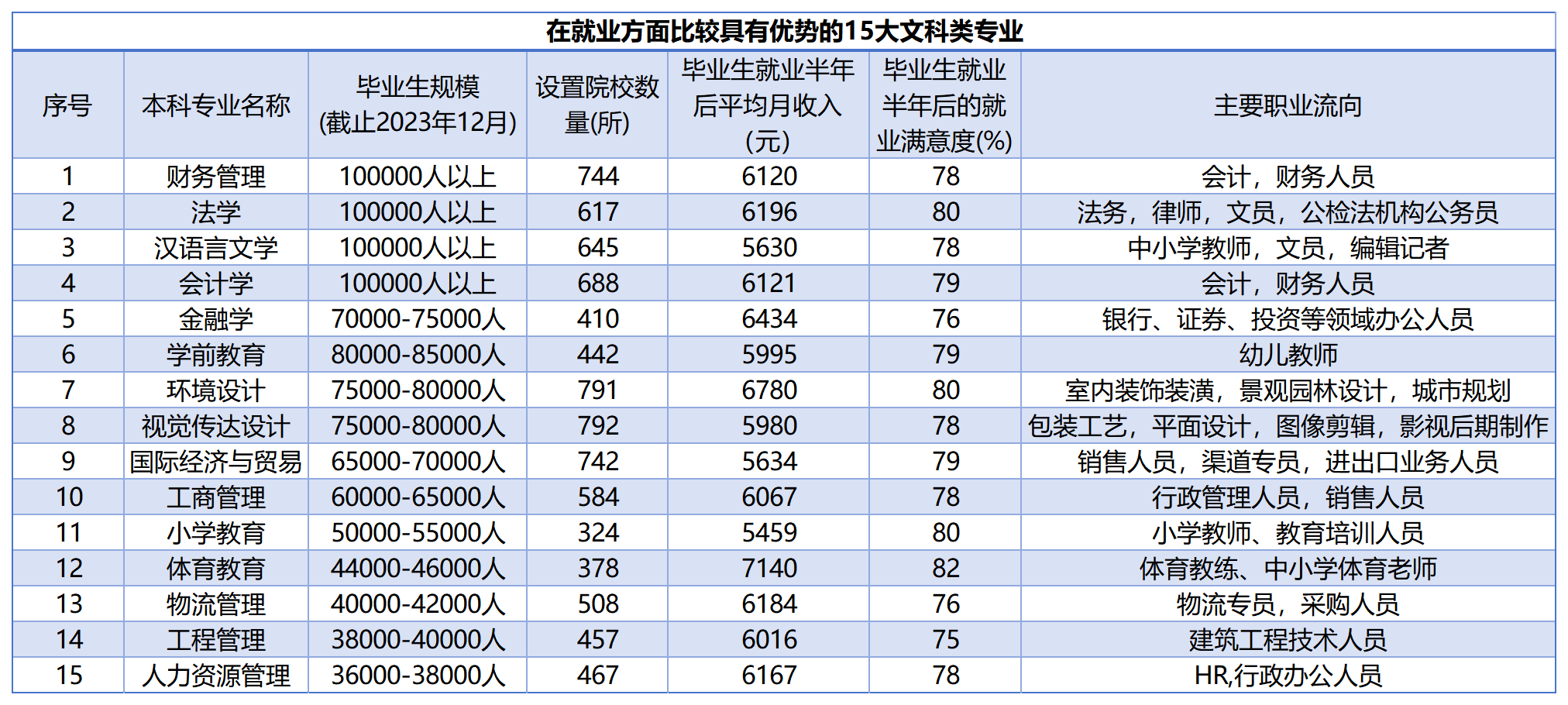

虽然在当前环境下,文科专业在岗位选择、薪资空间和职业规划上确实面临更多挑战,但这并不意味着文科没有出路。事实上,许多文科专业仍然保持热度,毕业生的就业满意度也相当不错。在高考志愿填报时,不应对文科专业一概敬而远之,相反,不少文科专业近些年依旧热门,且在毕业生群体中拥有不错的就业满意度。

其中,财务管理、法学、汉语言文学、会计学、英语这5个专业是毕业生规模100000人以上的大专业,开设院校数量均在600所以上。这意味着本科院校中近半数开设了这5个专业。而从薪资的角度来看,虽然文科类专业整体月薪跟理工类专业动辄7、8千甚至破万相比,确实存在不小差距,但像金融学、法学、环境设计、人力资源管理以及财会类等相关专业,也是有机会去获得一份不错的薪水报酬的,平均月收入能够达到或超过不少理工类专业。

用文科的视野和思维去探索理工科专业

从就业角度简单否定文科专业的价值是不恰当的,许多文科专业就业依然表现出色,毕业生在不同领域有着广泛的职业选择和发展机会。事实上,日本也曾传出文部科学省要“废除大学文科学部”的消息,但最终并未全面实施。这说明即便在就业压力较大的背景下,文科专业的存在和价值仍然得到认可。文科教育不仅培养了学生的批判性思维、沟通能力和人文素养,这些能力在当今复杂多变的社会中同样至关重要。

人文社科培养什么?人文社科人才培养的核心竞争力,正是许多雇主所看重的综合能力,即沟通能力、分析能力、决策能力、创造能力、理解能力,而这些正是人文社科专业在授课过程中所主要强调的批判性思维的内容,同时也是不少企业在面试招聘过程中对应聘者主要考察和侧重的方面。

在AI时代,真正被淘汰的从来不是某个学科,而是固化的思维模式。当哲学系毕业生主导科技公司伦理审查,当历史学背景的从业者成为顶级咨询顾问,人文学科的"无用之用"正在显现其跨越周期的价值。复旦等高校的招生调整,与其说是"文科退场",不如看作教育机构对学科结构的主动优化。数据显示,2023年全国新增"数字人文""文化遗产数字化"等交叉学科专业达47个,传统文科正在技术赋能下完成范式革命。

因此,与其对文科前景感到悲观,不如积极探讨如何促进各学科的强强联合,提升各专业的人才培养质量和就业适应度,确保每个人都能在其擅长的领域发光发热,人尽其才。